多くの経営者は主体性を育むために「従業員のやる気」や「モチベーション」を上げようとします。

しかしこれらは目に見えないため、多くの経営者が頭を悩ませています。

そこで使えるのが行動分析です。

企業の人材育成や採用戦略をはじめ、教育・医療・スポーツ・環境問題など様々な分野で大きな効果を得ています。

今回は行動分析を用いた「主体性を可視化する方法」と 「従業員の主体性を育むマネジメント法」についてお伝えします。

行動分析を活用すると「根拠を持ったマネジメント」ができるようになります。

やる気・モチベーションといった「目に見えない指標」に惑わされることも無くなります。

ぜひ、最後までご覧ください。

多くの経営者は主体性を育むために、従業員のやる気やモチベーションを上げようとします。

しかし、やる気・モチベーションは目に見えません。

客観的な判断が難しいのです。

もしあなたの会社に

- やる気が無いから結果が出ない!

- 体育系出身者は根性がある!

という雰囲気があるなら危険です。

より客観的・合理的なマネジメントを行う必要があります。

この「行動分析」で従業員の主体性を可視化してください。

さて「行動分析」はその名の通り「行動」に着目した心理学です。

「どんな行動が望む行動を引き出すのか」という視点で分析します。

行動分析の重要な考え方に『きっかけ → 行動→ 結果』があります。

「人はきっかけによって行動し、行動後の結果が次の行動に影響を与える」という考え方です

例えば、何かミスがあった時に上司に相談をします。

これを行動分析風に言うと、ミスという「きっかけ」があり、相談という「行動」をするとなります。

この時に「厳しく責任を追及されると、上司に相談するという行動は減る」ことが想像できます。

逆に「しっかりと相談に乗ってあげると、安心や頼り甲斐を感じることができ、次からも相談しようと思う」でしょう。

このように「行動後の結果が、今後の行動の頻度に影響する」と行動分析では考えます。

そして「行動に対して、どのような結果を示せば良いか」を考えることが求められるのです。

結果の示し方は大きく2つあります

ポイントは、出来るだけ早く結果を示すことです。

望ましい行動を増やすには「行動直後に良い結果」を提示します。

余計な行動を減らしたければ「行動直後に嫌な結果」を提示するのです。

例えば、会議で発言を増やしたいなら「興味を持って話を聞き、共感したり同調しつつ、発言を労う」ことをします。

逆に、反論・否定・ダメ出し・つまらなさそうに聞くと、発言をしなくなっていくでしょう。

つまり「ゴールを明確に設定&適切な結果を提示する」ことが重要です。

***

もう1つ別の手法をご紹介しましょう。

それは「きっかけ」からのアプローチです。

行動分析の考えでは「人は きっかけ によって 行動 」します。

そのため「きっかけ」がなくなると「行動」も無くなると考えられます。

例えば「サボる」という 結果 は「タバコに誘われる」という きっかけ で起こっているとのだとしたら、「誘われる」という きっかけ を無くすと「サボる」という 結果 もなくなると考えることができます。

逆に、ミスという行動を減らすために「注意喚起」という きっかけ を作ることで、望む行動を意識させることが出来るとも考えられます。

このように行動分析では 結果 と きっかけ の2つから、行動に影響を与える工夫を考えます。

すると5つのパターンがあります。

- きっかけを与えること

- きっかけを無くすこと

- 良い結果を与えること

- 悪い結果を与えること

- 良い結果を無くすこと

この5つを状況に応じて使い分けます。

とはいえ悪い結果を与える手法は、基本的に行いません。

「罰や不安を与えるマネジメントは機能し辛い」ということは、80年以上も前に指摘されています。

それにもかかわらず、未だに罰を与える責任者がいることは残念でなりません。

本気で人材育成を考えるなら「メンタル面を考慮した仕組みの構築が必須」だと、私は考えています。

それでは次に、今日の本題「従業員の主体性を育むマネジメント法」についてです。

行動分析がなぜ主体性を育むのか?

人間の持つ2つの機能から解説します。

効率化やコスパに示されるように、基本的に人は労力を嫌います。

省エネや生産性の高い行動を好み、それに向け2つの機能を使っています。

それは「習慣を作る機能」と「体験から学習する機能」の2つです。

「何度か繰り返すことで、何も考えなくても出来るようになる」というものです。

この時のポイントは繰り返すことです。

つまり「繰り返したい」と思わせることが重要になります。

では、どうすれば繰り返したいと思わせることが出来るのか?

その答えは「快」を与えることです

人は労力を嫌うと言いましたが、労力以上の見返りがあれば行動します。

当たり前のことですが、投資した分のリターンがいるのです。

- 意見を述べたら受け入れる

- 報告をしたら感謝する

- 挑戦したら労う

こんな風にポジティブな見返りを与えてあげるのです。

すると、また認められたいから、同じ行動をするようになります。

「そんなことでいいの?」と思われるかも知れませんが、それだけで良いのです。

人には承認欲求があります。

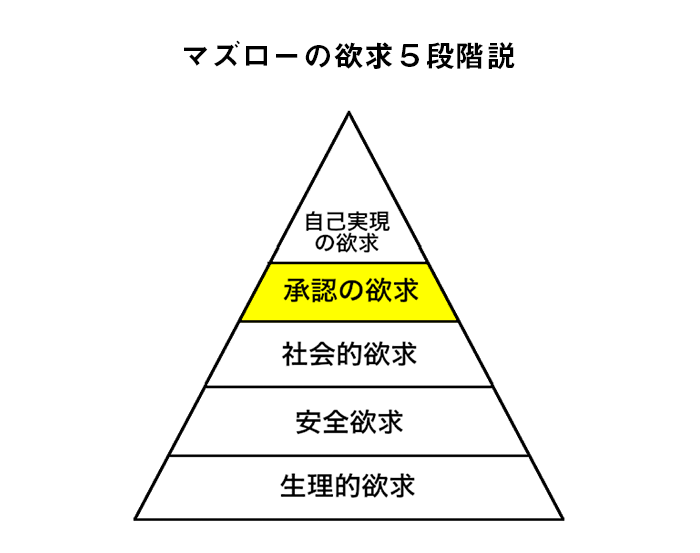

アメリカの心理学であるマズローは、人間の欲求を5つに分類しています。

ご覧の通り「承認欲求」は上から2番目で、高い欲求ということがご理解いただけるかと思います。

それほど人間は認められたいし、受け入れて欲しいと望む生き物です。

だからこそ主体性を育みたければ、どんどん承認することです。

仕事を任せ、過程や結果を承認し、自己肯定感を上げていきます。

すると否定されないので、チャレンジ精神が養われます。

その結果、自主的に行動することが習慣化されていくのです。

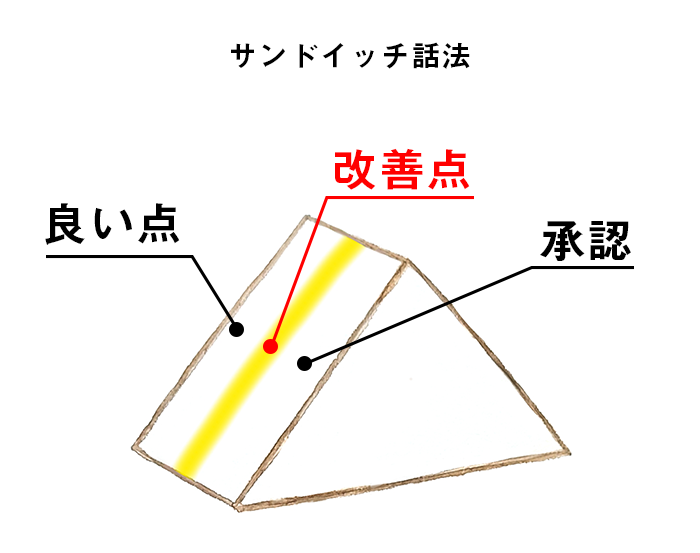

とはいえ、注意や指導をしなければいけない時があります。

そのような時は「サンドイッチ」を心掛けてください。

サンドイッチは以下の流れで行います。

- 出来ていることや良かったこと

- 次に改善点や指導

- 最後に総括として承認

改善点や指導は出来るだけ短く、端的にすることがコツです。

過度な叱責や責任追及は、モチベーションを下げます。

チャレンジ精神も削ぐことになり生産性ダウンにつながりますので気を付けてください。

自主的な行動を引き出すには、承認することです。

望ましい行動を引き出すためには、行動を分析して「きっかけ」と「結果」の2つの観点から見ることです。

やる気やモチベーションも大切ですが、目に見えないものだけに頼るのではなく、より根拠を持ったマネジメントに向けて、こうした考えを取り入れていただければ幸いです。