Twitterを買収したイーロンマスクがリモートワークを原則禁止とし、最低週40時間はオフィスにいるように命じたことで話題を呼びました。

またAppleやGoogleでもリモートを見直す動きがあります。

リモートって実際どうなの?と波紋を呼んでいますね。

今回はメリット・デメリットを整理し、リモートワークに向いている人・向かない人について解説します。

生産性を下げずにリモートワークを活用方法をみていきましょう。

Twitterを買収したイーロンマスクがリモートワークを原則禁止とし、最低週40時間はオフィスにいるように命じたことで話題を呼びました。

またAppleやGoogleでもリモートを見直す動きがあります。

リモートって実際どうなの?と波紋を呼んでいますね。

今回はメリット・デメリットを整理し、リモートワークに向いている人・向かない人について解説します。

生産性を下げずにリモートワークを活用方法をみていきましょう。

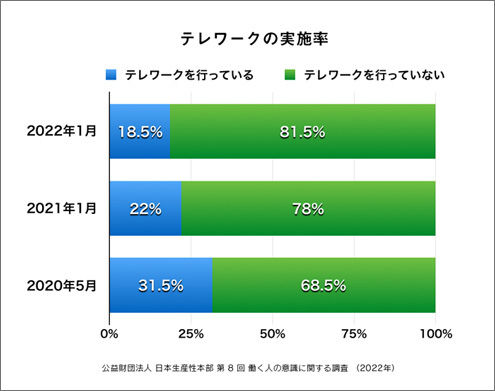

リモートワークは定着しつつあるように思いますが、2022年1月時点で全体の18.5%だそうです。

思ったより浸透していない印象ですね。

ではリモートのメリットは何か?

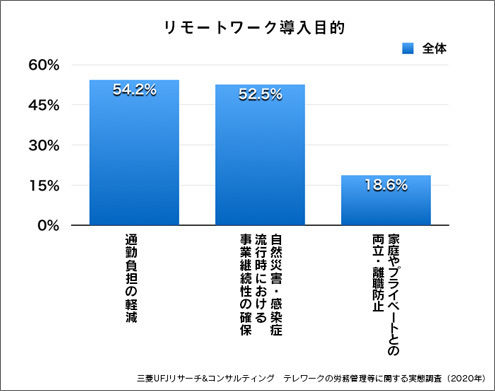

各社のリモートワーク導入目的はこのように報告されています。

1位「通勤負担の軽減」(54.2%)

2位「自然災害・感染症流行時における事業継続性の確保」(52.5%)

3位「家庭やプライベートとの両立・離職防止」(18.6%)

社員のワークライフバランス・安心安全を考慮して導入されたことがわかりますね。

しかし一方で、リモートワークに懐疑的な社員もいるようです。

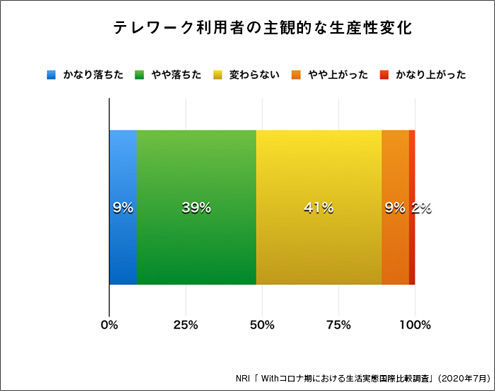

「在宅勤務により生産性が落ちた」と回答した人は全体の48%に上ります

では何が落ちたと思わせるのか?

大きく2つの要因があります。

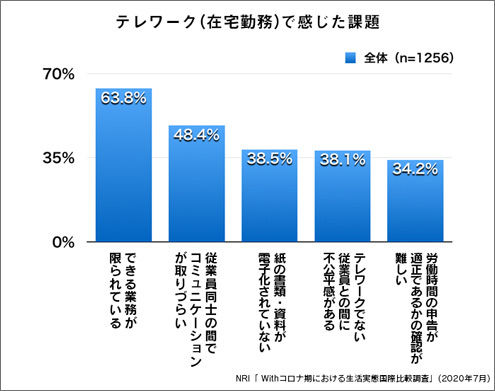

といったことが業務への制限がネックになっています

会社はどこまで設備投資するのか?

資料の閲覧リスクをどこまで負うか?

この問題をクリアしない限り、どうしても業務の範囲は限られます。

オフィスなら立ち話で済む内容でも、リモートではチャットやメールで調整が必要になるため面倒です。

このようなリアルでは感じない不快感があります。

そのため対面の方が意思疎通をしやすいと感じる方が多いようです。

その他にも

といった弊害があります。

リモートに向かない人を大別すると「環境的なこと」と「性格的なこと」に分けることが出来ます。

まず環境的なことですが

などがあります。

仕事に集中できる環境が整ってないと、生産性は下がって当然です。

次に性格的なことですが、自己管理力がポイントです。

リモートだと自由度は増しますが、自己管理が下手な人は生産性がどんどん落ちていきます

オフィスでは緊張感を保てていても、リモートだと緩んでしまいがちだからです。

残念ながら自己管理が下手な人は、一定の割合で存在します。

そしてそれは個人的な問題にとどまらず、管理職のタスクにまで影響を与えます。

自己管理が苦手な一部の人のために、全体の生産性がガクッと落ちてしまうんですね。

リモートワークを導入する際には「環境」と「性格」を把握した上で、検討することが大切です。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

この表を見ると「コミュニケーションの量が少なく、業務の制限が少ない職種」ほどリモートは有効だと考えられます。

それでは次に、リモートを生産的に活用する方法を見てみましょう。

リモートワークは負担を軽減する一方で、生産性を下げる要素も含まれています。

リモートワークで起こる生産性低下を防ぐにはどうしたらいいのか?

それは、ハイブリッドワークにすることです。

ハイブリッドワークとは「リモートと出社を柔軟に組み合わせた働き方」のことをいいます。

会議がある日だけ出社したり、育児や介護などで出社が難しい日は、リモートにするという方法があります。

リモートにする割合はそれぞれですが、私は週3日出勤を基本にすることをお勧めしています。

ハイブリッドワークを実現するポイントは2つあります。

1つめは「出社に魅力がある」です。

既にリモートワークをしている社員は「今後も出社は避けたい」と考えます。

それなのに強制的に出社させても良いコミュニケーションは生まれず、モチベーションも下がるだけです。

だからこそ出社する魅力が重要です。

少なくとも出社への不満を軽減しましょう。

出社に魅力を感じさせる例に

というものがあります。

「頭プラス」という会社では

オフィスを人工芝で埋め尽くして、ラフに仕事が出来る環境を作っています

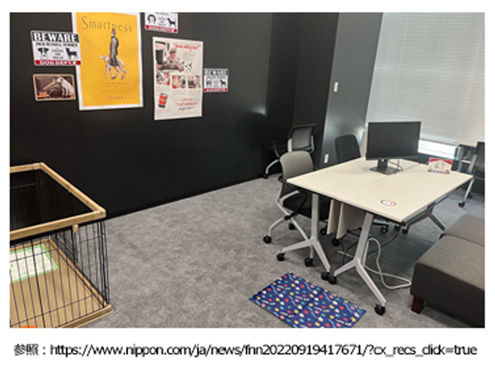

富士通は2022年7月より、犬と一緒に勤務できるオフィスを試験的に設置しています。

その他にも出社の魅力を高めようと、多くの企業が様々な工夫をしています。

また出社の不満を軽減する施策に、通勤ラッシュの負担を減らす時差出勤や、勤務時間が柔軟になるフレックス制度の導入があります。

なおNTTグループは、2022年7月より出社を出張扱いにすると発表しました。

これにより飛行機や新幹線での出社も交通費が支給されるようになりました。

しかも、150km以上離れていれば出張手当も出るそうです。

魅力を増すのか?

不満を軽減するのか?

企業によって取り組みは異なりますが、こうした取り組みは生産性のみならず、離職率や採用にも影響を与えるでしょう。

アイデア次第で、経費抑えて取り組むこともできます。

この機会に会社の魅力向上について、考えてみてください。

ポイントの2つめは、気軽にコミュニケーションがとれることです。

出社する一番のメリットは、コミュニケーションのしやすさです。

しかしこれはあくまでも、リモートと比較した場合の話です。

「リモートと比べて対面のほうがコミュニケーションがとりやすい」という程度であれば、出社させる理由としては弱いです。

対面の利点をフルに活かすためにも、コミュニケーションしやすい環境を整備することは必須です。

コンテンツマーケティング事業を行うサムライト株式会社では、コミュニケーション活性化のために社内に卓球台を設置しているそうです。

広島マツダ運営のおりづるタワーでは、仕事も生活の一部だという考えのもと「くつろぎ」や「遊び」の要素を取入れており、オフィスにBarを設置しています。

出社する魅力を高めたり話しやすい環境を整えるなど、各社様々な取り組みを行っています。

これらのコミュニケーション推進は「心理的安全性」が土台となっています。

心理的安全性とは、誰もが安心して発言や行動が出来る状態のことを指します。

「生産性の高いチームは、心理的安全性が高い」とGoogleも発表しています

心理的安全性については、別の記事でご紹介しています。

今回は以上です。

出社して行う業務とリモートで出来る業務を分別し、気持ち良く出社してもらいましょう。

経営者も社員も満足できるように、リモート活用の仕組みを構築して生産性を高めていただければ幸いです。