新卒者が辞める理由の1位「仕事が自分に合わなかった」3年以内の離職率が高い会社は採用活動に問題があります。

今回は若手の定着率を高める「面接なし」の採用手法をお伝えします。優秀な人が辞めるとお悩みの中小企業経営者様はぜひご覧ください。

【面接はするな】新卒の早期離職を防ぐ採用戦略!中小企業が行うべき選考プロセスとは?

中小企業が採用すべき優秀な人材とは

中小企業は一般的に言われる「優秀な人材」を採用してはいけません。

もちろん、賢くて、爽やかで、コミュニケーション能力が高ければ、それに越したことはありません。

しかし中小企業の採用戦略には、それ以上に大切にすべきことがあります。

それは、同じ価値観を持っているか? です。

採用の目的は人を採ることではありません。

同じ目的に向かって一緒に頑張れる「仲間」を得ることです。

つまり、運命共同体になれるかがです。

運命共同体になるような採用手法を行うと、離職防止以外にもとても大きなメリットがあります。

それは本気で仕事に取り組むようになることです。すると成長が期待できます。

楽天の創業者である三木谷さんの著書「成功のコンセプト」では、1.01の法則が提唱されています。

1.01の法則とは

自分の持っている力よりも

たった0.01の努力で大きく成長し

逆に、たった0.01サボるだけで

成長が見込めないというものです仮に、1が今の自分の力だとした時

たとえ0.01でも1年間頑張ると

1.01の365乗となるため

1だったものが37.8まで増えます

1が37.8ですから凄い成長です逆に、たった0.01でもサボり

0.99の力で1年間を過ごすと

0.99の365乗となり

1だったものが0.03まで減ります

これは成長どころか退化しています0.01頑張るか?それとも0.01サボるか?

たった0.02の差ですが

1年間でなんと1260倍もの差になります

この言葉にもあるように、過去の実績や今ある能力よりも「一緒に頑張って成長できるか」を見ることが大切だと思います。

では、どう採用を行えば良いのか?

離職防止だけではなく、人間関係の問題も軽減し、仕事も本気で取り組むようになるような「採用の方法」をご紹介していきましょう。

離職を防止する面接しない採用手法

価値観が合い、一緒に成長できる人材との出会いを作るには、経営理念が重要です。

経営理念とは、企業が果たすべき使命や、役割が明記されたものです。

そのため会社の価値観が現れます。

この理念に共感できるかどうかを「企業と学生のお互いが確認しあう作業」が採用活動です。

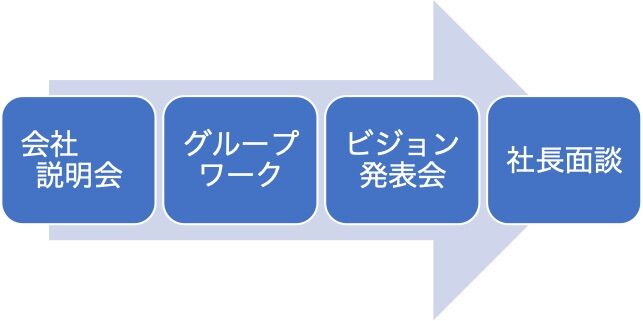

こちらをご覧ください。

私が提唱する選考プロセスです。

この図を見て、あれ?と思った方もいるかも知れませんね。

いわゆる一般的な面接がないからです。

それななぜか?

どんなに頑張っても、数回の面接でお互いを知ることは正直難しいからです。

内閣府の調べによると、新卒者が辞める理由の1位は「仕事が自分に合わなかった」です。

仕事に対する「理想と現実のギャップ」にショックを受けることを「リアリティショック」といいます。

2019年にパーソル総合研究所が実施した調査によると、実に76.6%もの人が「入社後に何らかのリアリティショックを感じた」と回答しています。

また「3年以内に離職する方の多くは、入社後のリアリティショックが大きい」との報告もあります。

つまり「リアリティショックをいかに減らすか」が、離職防止のポイントなのです。

会社説明会は「全てをさらけ出す場」にしてください。

決して、背伸びをして良く魅せることはしないで欲しいのです

- 考え方や想い

- 会社の良い所と抱える改善点

- 仕事の厳しさや大変さ

- 今後の採用の流れ

- 求める人材

これらを正直に伝えることです。

正直に伝えた上で会社に興味を持ってくれた方を、2次選考のグループワークに「招待」します。

「招待」という言葉を使用するのには理由があります。

こちらが学生を選考するだけではなく、学生にもこちら選考していただく場として考えているからです。

また面接ではなく、なぜグループワークなのか?

そこには2つの意図があります。

【1】グループ内でどのように立ち回るかを観察する

多くの仕事は1人では完結せず、誰かの協力を得ながら行います。

事前に、他人への接し方を知ることは、入社後の人間関係のイメージができます。

【2】学生の素の部分を見る

企業の知りたいことを一方的に聞く面接では、素の部分は見えてきません。

学生も、内定が欲しいので取り繕いますし、面接の練習もしてきます。

長い付き合いができそうな人かを、グループワークで確認します。

グループワークは、会社の持つ文化・雰囲気・働き方などが伝わるよう、仕事の疑似体験ができるようにします。

この時、企業は欲しい人材を明確にしておくことが大切です。

素直で行動力のある子が欲しい場合、素直さの定義や行動力の定義までしっかりと考えておきましょう。

また社長や人事が一方的に欲しい人材を決めるのではなく、各部署の希望をとることも大切です。

私は、各部署の代表者がグループワークに参加することをお勧めしています。

自分の部署にこの子が欲しい!

この子となら一緒に頑張れる!

という子を自ら選考してもらうのです。

こうすることで「会社が選んだ人」ではなく「自分が選んだ人」になります。

すると、そこには思い入れがありますし、当事者意識も働くので、責任を持つようになります。

また、学生側にもメリットがあります。

上司になる方との相性が事前に分かるため、入社するかどうかの判断基準にすることができるからです。

このようにマッチングすることで、若手の退職理由の2位である「人間関係の問題」も減少させることが出来ます。

あとは、グループワークを見守りながら「自社の望む人材か?」「お互いが納得できるマッチングか?」を見極めていくだけです。

グループワークは数回行います。

(1回のデートで結婚相手を決められないのと同じです)

私が推奨する回数は少なくても3回、多くても5回程度です。

少ないと見極めが不十分になりますし、多いと学生の負担になりますからね。

また、1回のグループワークは約半日です。

学生側からすると少し負担がありますが、これを乗り越えてきてくれるからこそ、マッチングした際の離職が減ります。

そして最後に社長面談です。

といっても、特別なことは何もしません。

本当に一緒に頑張る覚悟があるか、お互いが確認する場にしましょう。

この最終確認後、合否を確定させます。

これまでの流れの中でもう一つ付け加えるとしたら「いつでも学生が社内の雰囲気を見に来ることが出来る」ようにしておくことです。

普段の姿をオープンにしておく姿勢が、リアリティショックを減らすことにつながります。

今回は【新卒の早期離職を防ぐ!「面接・採用編」】を解説しました。

新卒の早期離職防止については、この他にも方法があります。

ご興味のある方は「人間関係編」「教育・指導編」もご覧ください。